摘要

在精密訊號鏈中,感測器之後的第一個模組通常是放大器電路,放大器電路必須放大目標訊號,同時保證訊號不失真。本文將討論如何為感測器應用選擇適當的精密放大器電路拓撲,並重點關注運算放大器、差動放大器、電流感測放大器、儀錶放大器和全差動放大器。

引言

精密感測器長期以來一直是測量實體世界諸多參數的關鍵元件。隨著精密測量應用的種類和數量增加,工程師設計的系統需要能夠在干擾訊號存在的情況下感測到較小幅度訊號,同時保證訊號不失真。這不僅需要選擇適當的感測器,還需要精心設計完整的訊號路徑(從感測器到數據轉換器),進而將類比訊號數位化。那麼,對於特定的感測器應用而言,哪種放大器拓撲最為合適呢?當進行選擇時,需要考慮最終系統的目標和放大器電路的設計優先順序。

在選擇放大器拓撲時,首先要考慮的通常是確定感測器輸出(和放大器輸入)訊號是單端訊號還是差分訊號。一些拓撲配置接受單端輸入訊號,一些則接受差分訊號。此外,選擇哪種放大器拓撲最合適將取決於設計者希望放大器輸出單端訊號還是差分訊號。

單端運算放大器拓撲

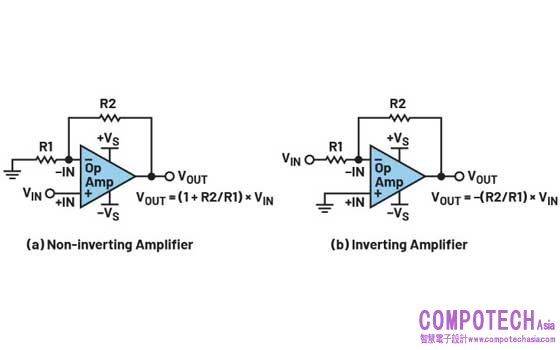

運算放大器(op amp)是一種用途極其廣泛的放大器,最開始的設計目的是完成計算器所需的各種運算功能,因此而得名。如果是具有單端輸入和單端輸出的放大器電路,將使用由一對電阻提供適當回饋的簡單運算放大器電路。當使用單端運算放大器電路來放大高精度訊號時,通常在同相放大器和反相放大器這兩種拓撲之間進行選擇(圖1)。此兩種電路均採用一個回饋電阻和一個增益電阻。

圖1.單端(a)同相放大器和(b)反相放大器。

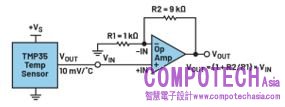

圖2顯示了簡單的單端輸入、單端輸出應用。ADI TMP35溫度感測器輸出的電壓與溫度成比例,靈敏度為10 mV/°C。然後,輸出訊號連接到單端同相放大器電路,傳遞函數為VOUT = G × VIN,其中G是電路的閉迴路增益,等於1 + (R2/R1)。例如,要感測0°C至50°C的溫度範圍,感測器的滿量程輸出範圍將為10 mV/°C × 50°C = 500 mV。如果感測器輸出要驅動具有5 V滿量程輸入範圍的類比數位轉換器(ADC),訊號將需要按10 V/V的增益放大,以便利用ADC的整個輸入動態範圍。這可透過同相運算放大器電路實現,其中G = 1 + (9 kΩ/1 kΩ) = 10 V/V。

圖2.單端溫度感測器輸出和同相放大器電路。

共模抑制

在放大器拓撲之間選擇時,一個需要評估的關鍵因素是放大器電路有效抑制共模輸入電壓的能力(防止兩個輸入端所共有的訊號電壓在輸出端表現出來),同時放大差模輸入電壓。共模抑制比(CMRR)是一個定量指標,用於衡量放大器電路在此方面的能力。CMRR越高,輸出端的誤差就越小。CMRR通常表示為兩個增益之比:差模電壓增益(ADIFF)相對於共模電壓增益(ACM)的值,單位為dB。

回想一下,理想運算放大器的輸入端之間存在虛短,施加於一個輸入端(+IN)的訊號電壓也將出現在另一個輸入端(-IN);這就是運算放大器的共模電壓。現代運算放大器的CMRR規格可達120 dB至140 dB,甚至更高。此級別的CMRR可使共模誤差保持在最低水準,進而在輸出端實現高精度。舉個例子,如果運算放大器的CMRR規格為140 dB,僅0.00001%(或0.1 ppm)的運算放大器輸入端共模電壓將出現在輸出端(VOUT)。對於最大輸入範圍為5 V的低壓運算放大器,輸出端的最大共模誤差將僅為0.5 µV。但是,使用具有高輸入電壓範圍(例如50 V)的運算放大器會導致輸出端出現5 µV的誤差。這是否會造成問題,取決於系統設計的要求。如果共模誤差超出特定系統設計的可接受限度,則需要使用能夠大幅減少這種誤差的電路。

在同相拓撲(圖1a)中,運算放大器輸入+IN和–IN將等於訊號輸入(VIN),因此訊號電壓的任何增加都會導致運算放大器輸入接腳處的共模電壓增加,並且輸出端的共模誤差也會增加。或者,考慮使用反相放大器電路(圖1b)。在此拓撲中,+IN輸入(於是–IN輸入)接地。由於輸入共模電壓為0V,因此可以避免輸入端的任何共模電壓,以及由此產生的輸出端共模誤差。

差動放大器

許多感測器將其輸出呈現為差分訊號,測量的物理特性由兩個電壓之差來表示。使用具有差分輸出的感測器的一個好處是,具有差分輸入和高共模抑制規格的放大器可以抑制感測器兩個輸出端出現的任何電壓,即共模電壓。

除了抑制感測器輸出端的共模電壓,系統中的差模訊號還有其他好處。一個好處是高共模抑制使系統更加穩固,能夠抵抗電磁干擾(EMI)。外部EMI會將雜訊引入差模訊號的兩個導體;差動放大器會抑制這種共模雜訊,保留並放大目標差模訊號,進而獲得卓越的訊號雜訊比(SNR)。差模訊號的另一個好處,在於其幅度是單端訊號的兩倍,這相當於SNR增加了6 dB。輸出訊號幅度加倍使差分輸入放大器在低電源電壓應用中非常有用,在此類應用中,電壓範圍不足以允許大訊號擺幅。

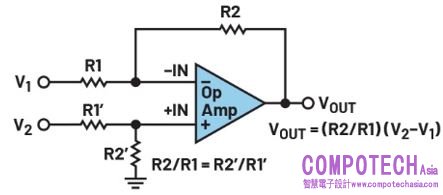

用於放大精密差模訊號的基本拓撲是差動放大器(圖3)。差動放大器接受差分輸入訊號,抑制共模電壓(VCM),放大差分輸入電壓(VDIFF),並輸出與兩個輸入電壓之差成比例的放大單端訊號。其傳遞函數為VOUT = G × (VDIFF),其中VDIFF為(V2 – V1),G為放大器電路的增益,等於比率(R2/R1)。

與單端放大器不同的是,共模電壓是電路的兩個輸入端(V1和V2)所共有的電壓,而不是運算放大器輸入端+IN和–IN所共有的電壓。共模電壓定義為兩個輸入電壓的平均值,VCM = (V2 + V1)/2。例如,當V1為5 V且V2為3 V時,共模輸入電壓將為4 V,差模電壓將為2 V。該2 V差模訊號將在輸出端放大。

如前所述,具有差分輸入的放大器的共模抑制比表示為CMRR = 20 × log10 (ADIFF/ACM)。請注意,由於差分增益(ADIFF)增加且共模增益(ACM)降低,共模抑制會隨著差分增益成比例改進。這是一項重大優勢,使我們能夠同時實現更高的增益和更高的CMRR。另外需要注意的是,CMRR會隨著頻率的增加而降低,因此務必選擇在目標訊號頻率下具有所需抑制能力的差動放大器。

圖3.差動放大器電路。

電阻容差和放大器精度

差動放大器電路的CMRR在很大程度上取決於R2/R1之比和R2’/R1’之比的匹配程度。當放大器電路由分立元件組成時(如圖3所示),可能很難實現良好的匹配。例如,精密運算放大器的CMRR規格可達到140 dB或更高。但即便是理想的運算放大器,假設有一個4電阻差動放大器電路使用容差為0.1%的電阻且增益為1,如果在該電路中使用理想運算放大器,該電路只能實現54 dB的最小CMRR。1 54 dB的CMRR大約相當於僅9位元ADC的精度。這對於一些應用來說可能已經足夠,但高精度應用需要更好的CMRR,因此需要更好的電阻匹配。放大器電路的另一個重要規格是增益精度。若要放大訊號以獲得特定增益,便需要為R2、R1、R1'和R2'選擇特定的電阻值。任何偏離標稱電阻值的容差都會導致比率不匹配,進而造成增益誤差。由於所有電阻的阻值都隨著溫度而變化,因此增益溫漂會產生相應的誤差。分立放大器電路的這些問題可透過良好匹配的電阻網路來緩解,例如電阻比匹配率為0.01%的ADI LT5400系列,或匹配率為0.003%的LT5401系列。

為了達到最高精度,這些挑戰(CMRR降低、增益誤差增加和增益溫漂增加)以及印刷電路板上的溫度梯度、寄生電容等其他問題,都可以透過使用整合差動放大器得到大幅緩解,其中放大器和電阻都置於單晶片積體電路(IC)上。由於每個IC上的電阻值在生產過程中都精準匹配,因此整合差動放大器的CMRR規格非常高,且增益誤差非常低。此外,由於它們位於同一晶粒上,並由相同的材料製成,每個電阻往往接近相同的溫度並具有相同的溫度係數,因此其阻值將在溫度範圍內表現出類似的變化,使得電阻比的變化非常小,增益溫漂也極低。許多整合差動放大器的CMRR規格高達80 dB至90 dB,甚至更高,增益誤差為0.005%至0.02%,增益溫漂低至1 ppm/°C。

接下來看看ADI的整合式LT1997-1差動放大器,如圖4所示。該放大器的額定最小CMRR超過100 dB,十分卓越,相當於大約17位元的精度。其典型增益誤差為±0.01%,典型增益溫漂超低,為±0.2 ppm/°C。一個額外的好處是,透過整合多個具有不同值的整合電阻,系統設計人員可選擇針對不同增益進行配置。對於LT1997-1,多個整合電阻允許針對從0.141 V/V到80 V/V的24個獨特放大(和衰減)增益進行配置,且不使用外部元件。

圖4.LT1997-1整合差動放大器(針對10 V/V的增益配置)。

透過差動放大器實現電流感測

精密電流感測是差動放大器的一個熱門應用,相關示例如圖5所示。流向負載的電流會流經一個超低阻值的分流(感測)電阻。分流電阻上的電壓與負載電流成正比。被感測的電流會在分流電阻上產生成比例的小差模電壓。為了利用類比數位轉換器的整個輸入電壓範圍,該小電壓會被放大。

圖5中的電路被稱為高邊電流感測,因為分流電阻放置(正在測量電流)在電源和負載之間;這不是低邊感測,在低邊感測中,分流電阻位於負載和地之間。高邊電流感測有諸多優勢,其中一個優勢是可以在負載處感測到對地短路。

對於高邊差模電流感測,必須考慮兩個電壓:差模電壓(VDIFF),即輸入V2和輸入V1之間的訊號電壓(分流電阻上的電壓);還有共模電壓(VCM),存在於V2和V1上。在此示例中,運算放大器的+IN輸入為電壓VSUPPLY(或VLOAD + VDIFF),運算放大器的–IN輸入為電壓VLOAD(或VSUPPLY – VDIFF)。差動放大器將放大差模電壓並抑制共模電壓。

圖5.使用差動放大器放大精密差模訊號。

在高邊電流感測等許多應用中,共模輸入電壓可能遠大於差模電壓的幅度。事實上,共模輸入電壓通常遠大於運算放大器的電源電壓,有時高達數百V。由於輸出端的共模誤差與輸入端的共模電壓成正比,因此具有極高共模輸入電壓的系統需要相應的高CMRR,才能獲得精準的類比輸出訊號。差動放大器的一個關鍵特性是,其能夠抑制高共模電壓,遠超出電源電壓範圍。這是可能做到的,因為每個輸入端的電阻網路會衰減輸入電壓V1和V2,直至運算放大器輸入+IN和–IN在額定輸入電壓範圍內。例如,ADI的AD8479可接受±600 V的共模輸入電壓和±15 V的電源電壓。

位準轉換

差動放大器電路的另一個好處是,其可以非常輕鬆地對輸出電壓進行位準轉換。為此,許多差動放大器都包含基準輸入。當輸入端之間的差值為零時,向基準輸入接腳施加電壓可將輸出設定為該電壓。借助此功能,我們能夠將放大器輸出與選定的基準電壓對齊,比如電源電壓的一半,以透過單電源進行雙向感測(圖6);或ADC輸入電壓範圍的中點,以實現最佳動態範圍(圖7)。

圖6.位準轉換,使輸出電壓始終以電源電壓的一半為參考。

舉個例子,如果有一個訊號在±2.5 V之間振盪,並且目標是將該訊號送入輸入電壓範圍為0 V至5 V的ADC,那麼需要將訊號集中於ADC滿量程輸入電壓範圍的一半,以便利用整個輸入範圍。圖7顯示了實現此目標的直接方法。或者,可以向兩個REF輸入接腳施加單電壓,以直接建立輸出偏置電壓。

圖7.位準轉換,使輸出以ADC基準電壓的一半為參考。

電流感測放大器

如前所述,單晶片差動放大器適合許多應用,其中一個常見的應用是使用低阻值分流電阻進行電流感測。雖然差動放大器適用於許多電流感測應用,但透過對電流感測放大器提供的某些特性和規格進行優化,其他應用也可從中受益。這些專用放大器的架構通常與差動放大器不同。CSA往往使用高電壓輸入電晶體,以直接接受快速變化的大共模電壓,同時精準放大小的差模分流電壓(圖8),而不是使用輸入電阻網路來衰減輸入電壓。

圖8.電流感測放大器的示例。

在差動放大器中,輸入差模訊號在內部由電阻網路衰減,然後放大到其原始輸入位準,再加上更多增益,進而在輸出端實現最終訊號放大。將衰減的輸入恢復到原始訊號幅度會消耗內部放大器的部分增益頻寬積,為了獲得額外的增益而放棄一些頻寬。由於大多數CSA的高壓輸入電晶體不會衰減訊號,因此不需要增益來恢復訊號幅度,並且內部運算放大器也可提供更多可用頻寬來放大訊號。例如,AD8206差動放大器的小訊號-3 dB頻寬為100 kHz,而AD8210電流感測放大器的頻寬為450 kHz。CSA的頻寬增加使其非常適合高頻應用,或者適合於感測快速電流瞬變時使用。

此外,相較於CMRR為80 dB至100 dB的大多數差動放大器,CSA往往具有更高的共模抑制比,其範圍在100 dB至120 dB,甚至更高。請注意,CSA的大頻寬有一個缺點,那就是其不具備內部衰減網路,因此無法像差動放大器一樣接受非常高的共模輸入電壓位準,但CSA共模電壓限值仍然非常高,介於80 V到100 V之間。

CSA通常用於測量大開關電流。在負載的高邊測量開關電流(即分流電阻上的差模電壓)時,分流電阻的共模電壓通常可以在接地和電源電壓之間快速變化。共模電壓的快速變化會在放大器輸入端引起大瞬變。這些共模電壓瞬變經常會超過訊號幅度。理想的情況下,放大器產生的輸出僅反映放大的差模感測電壓。實際上,共模階躍響應可能出現在輸出端。CSA專門用於抑制此類快速變化的共模電壓階躍產生的共模瞬態尖峰,因此非常適合對幅度快速變化的訊號進行電流感測。

圖9顯示了ADI 的AD8418 CSA所實現的階躍響應和瞬態抑制。共模輸入電壓為15 V,放大器的輸入瞬變過沖共模電壓超出50%。產生的共模階躍響應表現為僅36 mV的短暫輸出擾動。

圖9.AD8418共模瞬態電壓回應(VSUPPLY = 5 V)。

舉個例子,在典型的三相電機控制系統中測量相位電流時,會發生共模電壓快速切換,在該場景中,控制器將脈寬調變(PWM)訊號驅動到逆變器級,然後逆變器級驅動馬達的每一側(圖10)。分流電阻與馬道並排放置。利用分流電阻上暫態電流測量的差模電壓回饋,控制器能夠確定每個訊號的相位。透過每個PWM脈衝,分流電阻上的共模電壓在V–和V+之間的整個電源電壓範圍內快速步進。這些快速PWM步進要求放大器具有高頻寬,且能夠在升緣和降緣抑制高瞬態過沖。ADI的AD8411A在輸入端整合了共模電壓範圍高達70 V的精密內部電阻分壓器網路,採用2.7 MHz高頻寬,並包含去突刺電路,以透過降低快速開關輸入訊號的影響來實現輸出精度,因此非常適合此類應用。

圖10.三相馬達控制電流測量。

儀錶放大器

到目前為止討論的差分輸入放大器拓撲(差動放大器和電流感測放大器)非常適合用於在廣泛應用中放大差模訊號,特別是在存在極高共模電壓的情況下。對於需要在高共模電壓中(包括雜訊)以高精度放大極小訊號的應用,使用具有更高精度的放大器必不可少。儀錶放大器(in-amps)專為這些嚴苛的應用而設計。

相較於儀錶放大器,差動放大器的一個潛在侷限是輸入阻抗相對較低。另一個侷限是每個放大器輸入的阻抗不相等。要瞭解這些侷限的影響,可參考惠斯通電橋(圖11)中的差模訊號(V2 – V1)放大,這種配置廣泛用於各種感測器。首先要考慮的是,許多電橋的輸出阻抗較高,卻要驅動相對較低的放大器輸入阻抗,這可能是個問題。例如,當電橋輸出阻抗為4 kΩ,差動放大器輸入阻抗為200 kΩ時,其輸出阻抗上將損失2%的感測器訊號,這將導致測量精度降低。第二個要考慮的是,差動放大器的輸入阻抗不相等,這將導致電橋電路兩側的壓降不同,進而產生差模電壓誤差。為了解決這些問題,所使用的放大器需要具有更高的輸入阻抗,在電橋輸出上呈現平衡負載,並具有卓越的CMRR。這些都是儀錶放大器的主要特性和優點。

圖11.惠斯通電橋

觀察經典的3運算放大器儀錶放大器(圖12a),兩個運算放大器A1和A2組成第一級(稱為前置放大器級),第三個運算放大器A3用於第二級(稱為減法器)。減法器級可識別為熟悉的差動放大器拓撲。放大器A1和A2提供平衡且極高的輸入阻抗。此外,它們會放大差模輸入電壓,而將共模電壓直接傳遞而不進行放大。A3處的減法器級會抑制共模電壓,並將放大的差模電壓傳遞至輸出端。這種拓撲的另一個特性,是系統設計人員可以透過單一外部電阻(RG)設定增益,因而無需匹配分立電阻比。這種拓撲非常適合用於放大非常小的訊號並抑制高共模電壓。該儀錶放大器的傳遞函數為VOUT = G × (VDIFF) + VREF,其中VDIFF為(V+IN – V+IN),G是儀錶放大器的增益,VREF是施加到REF輸入端的電壓,用於對輸出電壓進行位準搬移。

與差動放大器一樣,整合儀錶放大器(圖12b)也受益於單晶片上精準匹配的電阻。雖然整合差動放大器的共模抑制範圍可能介於90 dB至100 dB之間,但許多儀錶放大器的CMRR規格可達130 dB至140 dB,甚至更高。這得益於儀錶放大器的大差模增益。在前面的電橋示例中,假設電橋源電阻為4 kΩ,而ADI AD8422儀錶放大器的輸入電阻為200 GΩ,源訊號損耗非常小,為0.000002% (0.02 ppm)。此外,儀錶放大器的輸入偏置電流往往遠低於差動放大器。因此,當輸入偏置電流流過任何源電阻時,產生的電壓誤差將較小。

圖12.(a) 3運算放大器儀錶放大器拓撲和(b)單晶片儀錶放大器積體電路。

全差分放大器

前文探索了具有單輸入和差分輸入的放大器拓撲,這些拓撲均具有單端輸出。在精密訊號放大器電路設計中,可能需要生成差分輸出訊號。具有差分輸入和差分輸出的放大器被稱為全差分放大器(有時縮寫為FDA或diff-amp)。整合FDA用途廣泛,能夠放大單端或差分輸入訊號。在抑制輸入共模電壓、放大差分輸入電壓和提供差分輸出訊號方面,FDA均表現卓越。透過為基準輸入接腳施加所需的電壓位準,可確定輸出共模電壓(VOCM)。

圖13.全差分放大器驅動高精度ADC(參考電路筆記CN-0310)。

FDA的一個常見應用是驅動高性能ADC的差分輸入。在此種情況下,FDA可用於將小輸入訊號放大到ADC的輸入電壓範圍內,或將大輸入訊號衰減到ADC的輸入電壓範圍內。圖13顯示了ADI AD8475FDA接收來自感測器的差分輸入訊號,然後驅動24位元、250 kSPS Σ-Δ ADC(AD7176-2)的差分輸入。在該應用中,放大器的VOCM輸入由ADC的基準輸出驅動,以將共模電壓設定為適合ADC輸入動態範圍的位準。

FDA的另一個普遍應用是將單端輸入訊號轉換為差分輸出訊號。許多感測器會輸出高精度單端訊號。在放大或衰減訊號並隨後驅動差分ADC輸入時,需要將單端訊號轉換為差分訊號。FDA非常適合執行此類任務。圖14顯示了這種配置,將一個放大器輸入接地,並使用單端訊號驅動另一個輸入。除了處理ADC差分輸入的訊號,轉換為差分輸出還能夠使訊號幅度加倍(6 dB),進而提高SNR並優化數位化訊號的有效解析度。

圖14.單端至差分訊號轉換。

結論

對於精密訊號處理電路而言,放大器拓撲的選擇取決於多個考慮因素。一些優先考慮因素包括訊號類型(單端或差分)、訊號源阻抗(例如,感測器)、所需的共模抑制和增益精度。透過利用本文中介紹的各種放大器拓撲,外加ADI提供採用所有這些拓撲的放大器,系統設計人員將能夠透過以合適的放大器與自身應用相匹配,進而實現理想的系統性能。

參考文獻

1 Ramón Pallás-Areny和John G. Webster,“Common Mode Rejection Ratio in Differential Amplifiers”,IEEE儀器儀錶與測量彙刊,第40卷,第4期,1991年8月。

Paul Blanchard和Anna Fe Briones,「AN-1308:電流感測放大器共模階躍響應」,ADI,2015年10月。

Kristina Fortunado,「AN-1321:電流感測應用中的共模瞬變」。ADI,2014年10月。

Harry Holt,「深入考察差動放大器」,《類比對話》,第48卷第1期,2014年2月。

Walt Jung,《運算放大器應用手冊》,ADI公司,2005年。

Kester Walt,「MT-068:差動和電流感測放大器」,ADI,2008年10月。

Kester Walt,「MT-074:精密ADC用差分驅動器」,ADI,2008年10月。

Charles Kitchin和Lew Counts,《儀錶放大器應用工程師指南》第3版,ADI,2006年。

Henri Sino,「高側電流感測:差動放大器與電流感測放大器」,類比對話,第42卷第1期,2008年1月。